ヨガを学んでいると必ず出会う言葉の一つに 「アヒムサ(Ahimsa)」 があります。

サンスクリット語で「非暴力」を意味するこの概念は、単に「人を傷つけない」という道徳的な戒めにとどまらず、自己との向き合い方、人間関係、さらには社会や地球との調和までを含んでいます。

アヒムサの意味と背景

「アヒムサ」とは、サンスクリット語の「ヒムサ(暴力・害を与える)」に否定を表す接頭辞「ア」がついた言葉です。つまり「害を与えない」「傷つけない」という意味になります。

アヒムサの思想はインドの精神文化全般に広がっており、仏教やジャイナ教にも深く影響を与えました。

特にジャイナ教では「アヒムサ」は徹底した戒律として実践され、後にガンディーによる非暴力抵抗運動の哲学的基盤にもなりました。

暴力とは何か?

「非暴力」と聞くと、殴る・蹴るといった身体的な暴力を連想しやすいですが、ヨガ哲学におけるアヒムサはもっと広い意味を持っています。

-

言葉の暴力

批判的な言葉や皮肉、無神経な発言も他者を傷つけます。直接的でなくても、心に深い傷を残すことがあります。 -

思考の暴力

嫉妬や怒り、憎しみといった感情を抱き続けることも、目に見えない暴力です。思考のエネルギーは言葉や態度に現れ、周囲に影響を及ぼします。 -

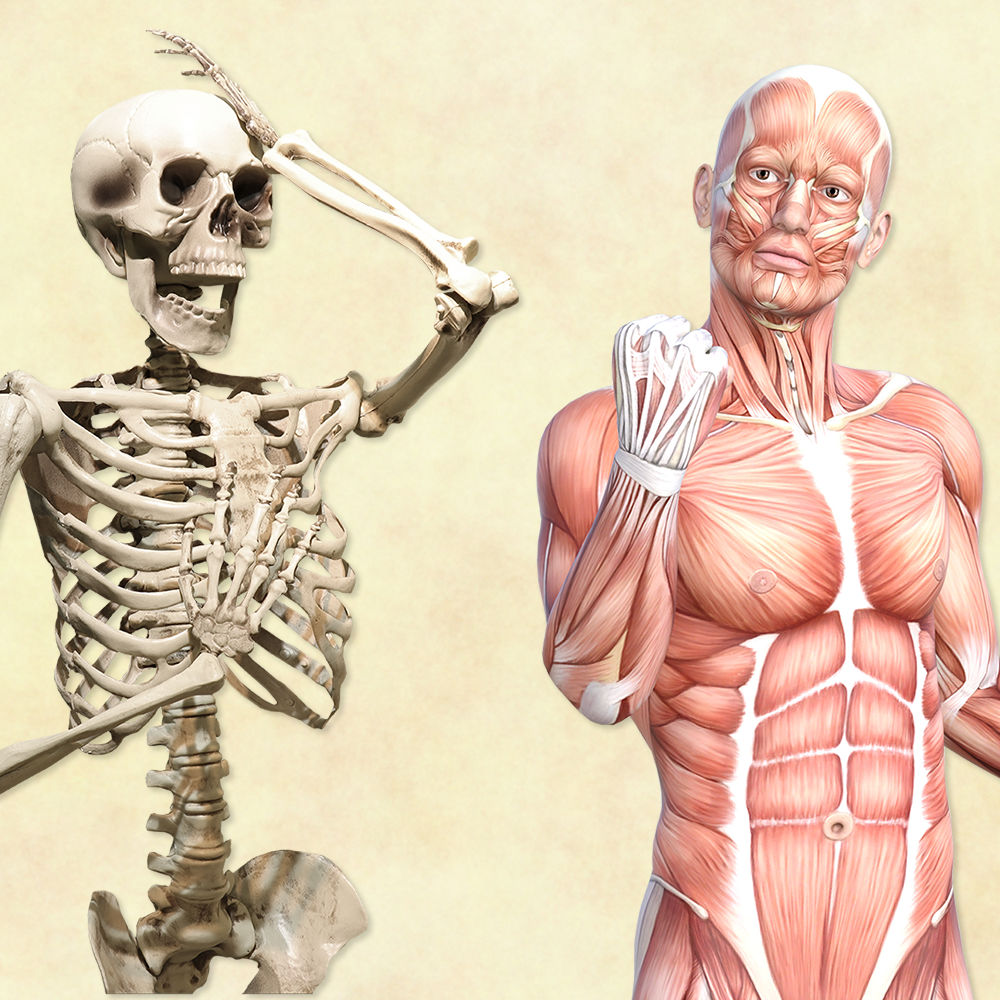

自分への暴力

自分を過度に責める、休まない、身体を酷使するなどもまた「暴力」の一形態です。アヒムサは他者に対してだけでなく、自分自身に対しても適用される考え方です。

アヒムサの実践方法

1. 言葉を選ぶ

日常で最も簡単にできる実践は「言葉の使い方」を意識することです。相手を否定せず、優しさや理解を込めて言葉を選ぶことは、アヒムサの第一歩です。

会話の中で「ありがとう」「大丈夫だよ」といった言葉を増やすだけでも、空気は穏やかに変化します。

2. 思考を観察する

怒りや不満が湧いたとき、それを抑え込むのではなく「いま自分の心にこんな感情がある」と認識することが大切です。

瞑想や呼吸法を通じて心の波を観察すると、感情に飲み込まれずに距離を取ることができます。

3. 自分を労わる

夜更かしや暴飲暴食、過剰なストレスは自分への暴力です。

十分な休養、バランスの取れた食事、ヨガや運動で身体を整えることは「自己への非暴力」となります。

4. 他者との関わりでアヒムサを意識する

競争や比較から生まれる攻撃性を手放し、相手の立場や感情を尊重すること。

ヨガのクラスでも「ポーズを無理にやらない」「できる人と比べない」という態度がアヒムサの実践です。

アヒムサがもたらす効果

心の安定

攻撃的な感情を手放すことで、心は静まり、ストレスや不安が減っていきます。内面的な平和はそのまま瞑想やヨガの深まりに直結します。

人間関係の調和

相手を尊重し、否定せずに接することで信頼関係が築かれます。小さな言葉の積み重ねが、家庭や職場の雰囲気を変えていきます。

社会全体への広がり

個人がアヒムサを実践すれば、その優しいエネルギーは家族、地域、社会へと広がっていきます。非暴力は決して消極的な態度ではなく、愛と理解をもって能動的に行動する姿勢です。

アヒムサ(非暴力)メンタルヘルス実践講座のご紹介

めぐりヨガではアヒムサ(非暴力)メンタルヘルス実践講座を開催しています。

日時:9/11(木)

9:30〜15:00(お昼休憩あり)

1日完結する集中講座となります。

この講座を受講することで、自分や他者に優しくなれます。

この講座の詳細はこちらをご覧ください。