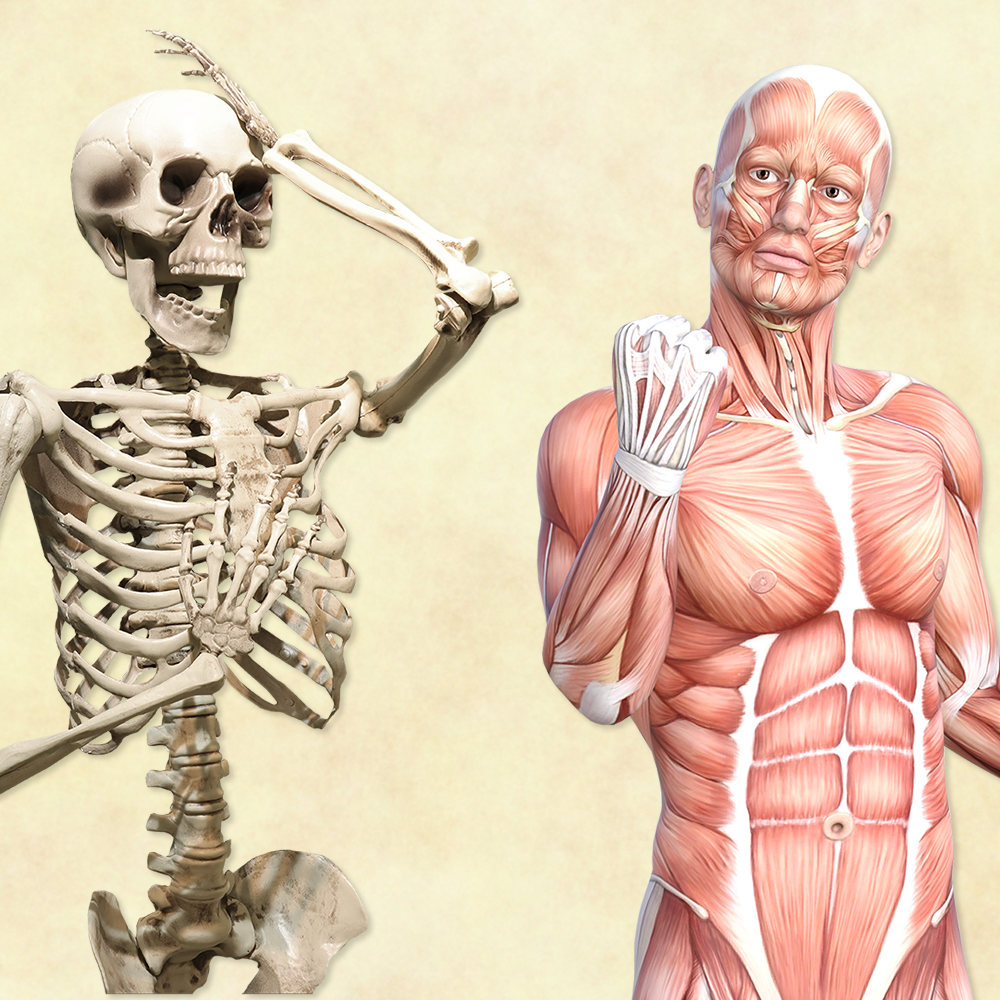

「なぜ体はゆがむのか?」

骨と筋肉の「支点と力点」の関係

人体は建築物に似ています。骨格は柱、筋肉はワイヤーのように張り巡らされ、張力と重力のバランスで姿勢を保っています。

たとえば僧帽筋(※)は、肩甲骨を背骨に寄せて首や肩を安定させる役割を持ちます。一方で腸腰筋は骨盤と背骨をつなぎ、体をまっすぐ立たせる要の筋肉です。

もし腸腰筋が弱まると、骨盤が前に傾きます。その結果、僧帽筋や背中の筋肉群が「バランスを取るため」に過剰に働き、肩こりや背中の張りとなって現れるのです。

つまり 「原因=筋肉の不均衡 → 結果=骨格のゆがみ → さらに結果=不調」 という因果が成り立ちます。

※僧帽筋(そうぼうきん)は、首の後ろから肩、背中の真ん中あたりまで広がる大きな筋肉です。形がまるで「マント」や「凧」のように見えるため、全体をまとめる役割を持っています。

神経系という「調整回路」

解剖学だけではなく、生理学もここに関わります。筋肉の動きは神経系によって制御されています。

例えば猫背の姿勢を長時間続けると、脳は「これが正しい姿勢だ」と学習してしまいます。これは神経回路の可塑性です。

つまり、ゆがみは単に「力学的な構造の歪み」ではなく、「脳に書き込まれた習慣」として強化されるのです。

論理式で表すなら、

-

姿勢の習慣(入力) → 神経回路の変化(中間ステップ) → ゆがみの固定化(出力)

という流れになります。

結論:体のゆがみは「日常の結果」

体のゆがみは偶然ではなく、

-

筋肉と骨格の力学的アンバランス

-

神経系による習慣化

という二つの論理的プロセスの結果です。

体の歪みを改善するには、まず「気づくこと」が大切です。

日常の姿勢や動作の癖によって、特定の筋肉(僧帽筋や腸腰筋など)が過緊張や弱化を起こし、骨格のバランスが崩れます。

改善の第一歩は、呼吸を整えて自律神経を安定させ、筋肉の緊張をゆるめること。

そのうえで、硬くなった部分はストレッチ、弱った部分は軽い筋力トレーニングで補います。

さらに、椅子の座り方やスマホを見る姿勢など生活習慣を見直すことで、歪みは少しずつ整っていきます。歪みの改善は一度きりではなく、毎日の小さな積み重ねが鍵となります。

めぐりヨガでは「やさしい解剖学・生理学講座」を開催します。

日程:10/14(火)、10/17(金)、10/21(火)

時間:10:30〜15:00(休憩あり)

オンラインでも受講していただけます。アーカイブ(録画)受講もあり!

講座の内容はこちらからご覧ください。